国際学会報告

※年度をクリックすると情報が表示されます

-

71st Annual Meeting of the Society for Reproductive Investigation (SRI) (カナダ)

開催期間:2024年03月12日~16日

濱田 裕貴、高橋 司、清水 孝規、内堀 洪欣、高橋 友貴、邑本 美沙希、森 亘平

2024年3月13日から3月16日にカナダ・バンクーバーで開催されたThe 71st Annual Meeting of the Society for Reproductive Investigation (SRI)に参加いたしましたのでここに報告いたします。以前留学でお世話になっていたStephen G Matthews先生が本学会の学会長でしたので、学会を盛り上げるべく総勢7名で参加いたしました。小生が一番の年長者でしたし、カナダでの留学経験もありましたので、僭越ながら参加した皆様を引率させていただきました。幸いにして全員の演題が採択となり、ポスター発表6題、口頭発表1題での発表でした。国際学会経験者の4名は、立派な発表で質疑応答もさすがでした。国際学会初体験の3名も、初めてながら活発な質疑応答をすることが出来、海外の学会の雰囲気を肌で感じたと思います。学会参加は研究発表だけではなく、世界的に著名な先生方の講演を拝聴する機会も多いのも大きな特徴で、知的好奇心をくすぐられたのは私だけで無いはずです。また、空き時間を利用した市内観光や現地の料理に舌鼓を打つことも、国際学会の醍醐味と言えましょう。今回参加された先生が、公私ともに楽しまれたのでしたら幸いですし、この記事を読んでいただいた方が「国際学会参加って楽しそう」、と感じていただけたのなら本望です。個人的には、コロナ禍でバーチャルなお別れしか出来なかった留学先のラボメンバーに、対面で再開・お別れをすることが出来て、ようやく、一区切りすることが出来ました。学会発表の機会を与えて頂いた産婦人科教室、不在の間の臨床業務をカバー頂いた医局員の皆様、そして学会運営の皆様に、心より感謝いたします。こうした経験を糧に、今後とも研究に邁進し、自分自身も含めたさらなる飛躍を期待いたします。(濱田裕貴)

基礎研究を中心に、最新の知見を学ばせていただき非常に刺激を受けました。私自身は『Obstetric DIC with Fibrinolytic System Abnormalities Significantly Increases Fibrinogen Demand』と題しまして当院への搬送症例をもとにした臨床研究をポスター発表させていただきました。学会そのもの以外にも、バンクーバー市内観光で吊り橋を渡ったり、学会結成バンドのライブで躍り狂ったり、充実した楽しい時間を過ごしました。このような機会を与えてくださった東北大学病院産婦人科と、熱心にご指導くださいました濱田裕貴先生に心より感謝申し上げます。(邑本美沙希)

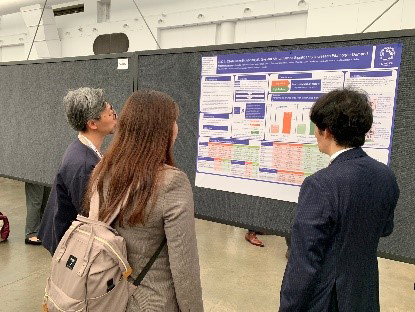

バンクーバーは、「レインクーバー」と呼ばれるほど、晴れの日が少ないと言われていますが、学会開催期間は、地元民も驚くほどの晴天に恵まれとても過ごしやすい気候でした。学会場は、ワールドセンターという港に面し、湾内を水上飛行機が離発着するというとてもおしゃれな会場でした。Satellite Meetingでは胎盤のSessionを選択し、最先端の研究を聞くことが出来ました。特に、ケント・ソーンバーグ博士の胎盤の形成が胎児の心臓形成に影響を及ぼすという話が印象に残りました。今回は国際学会で初めてのポスター発表を行い、とても刺激になりました。学位の研究を発表し、研究室と関連のある海外のラボの方に沢山訪れていただき、拙い英語ながらデスカッションできたのは良い経験になりました。また、ちょうど自分のポスターの向えにカリフォルニアサンディエゴ大学の堀井先生が発表されていました。もともと私たちと同じ産婦人科医ですが、海外で長年リサーチを中心に行われている先生でした。お話させていただくと、我々世代の東北大学卒業者にとっては思い出深い教授の娘様である李、かつ私の知り合いの姉さんである事がわかりました。驚きとともに世間の狭さを痛感する経験となりました。滞在期間中に、カナダのトロントに御留学の経験のある濱田先生のご案内でバンクーバー周辺を観光することも出来ました。熟成肉のステーキをみんなで楽しむ事ができ、日本ではなかなか味わえない、旅の思い出の味となりました。最後になりましたが、このような機会を与えて下さり、ご指導してくださった齋藤教授、有馬先生、日常の業務をカバーしていただいた腫瘍グループの先生方、何より慣れない海外で手取り足取り教えていただいた濱田先生に御礼を申し上げたいと思います。(清水孝規)

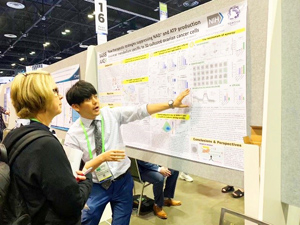

ポスター発表の機会をいただき、学会参加させていただきました。SRIは胎児・胎盤に関するReproductive Healthに関する広い領域をカバーする学会です。マウスモデルを用いた妊娠糖尿病における胎盤通過性のEVs(Extracellular vesicle)の基礎研究から、オランダの飢餓(Dutch famine 1944-1945)に関する妊娠中の胎内環境が長期的にしかも世代を超えて影響を及ぼすという疫学のような範囲までカバーしています。Reproductive Healthを通じて、人間個々人のポテンシャルを100%引き出せるような世界を作っていくという未来へ向けた強いメッセージがあり、前へ前へと進もうとする世界の研究者の方々の講演に感銘を受けました。私自身はsFlt-1/PlGF比という妊娠高血圧腎症のマーカーと胎児心機能に関する研究を発表しました。英語でのプレゼンテーションは初めてであったため、質疑応答に苦しみましたが、多くの方々にプレゼンする機会をいただき、様々な反応をいただけたのは非常に嬉しく思います。このような発表の機会を頂けた東北大学産婦人科医局、齋藤昌利教授及び、ご指導いただいた濱田裕貴先生に心より感謝申し上げます。(森亘平)

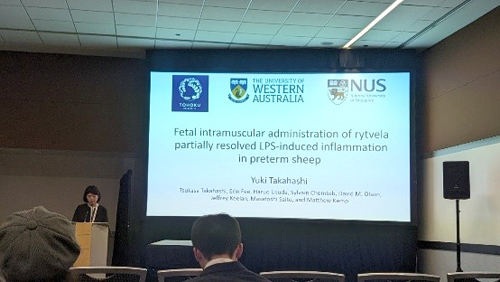

今回はバンクーバーで開催されたSRIに出席し、Oral10分間という枠で発表して参りました。同医局に所属している主人のオーストラリア留学時代に、私自身も機会をいただき、実験・研究した内容であり、オーストラリアで出生した子供達も連れて、家族4人で現地に向かい、家族としても大変思い出になりました。臨床に近い演題から、基礎研究ベースの内容まで幅広い内容で大変勉強になりました。プライベートでは引率してくださった濱田先生をはじめ、一緒に参加した医局員たちとカナダのステーキをほおばり楽しい夜を過ごしました(ステーキのサイズは300g~と、やはりあちらは感覚が違います)。今後も学会参加・論文執筆に励むモチベーションの一つになりました。このような機会を与えていただき感謝いたします。(高橋友貴)

SRIに参加するのは今年で2回目になり、1回目は昨年オーストラリアのブリスベンでのポスター発表でした。大学6年生の時に循環器内科の先生方からご指導を頂きAHAでのポスター発表を始め、今回は国際学会4回目の発表になります。

昨年は分娩回数と2型糖尿病との関連について発表致しましたが、今年は分娩回数と慢性腎不全との関連について発表を致しました。腎臓の専門家の先生からも質問・コメントを頂き、たくさんディスカッションができたと思っております。

国際学会の参加では毎回新しい刺激を得て、日本に戻ったらもっともっと頑張ろうと思うようになります。今回の学会がバンクーバーの名所であるカナダプレースで開催されており、カナダの大自然にも恵まれ、とても充実で楽しい時間を過ごせました。

今回も子どもと主人が同行してくれ、子どもは2歳ですが、3回目の国際学会参加?になります。私が発表をしていた間にも主人が一生懸命子どもと遊んでくれました。こんなに協力的な主人と子どもに恵まれ、感謝しております。

学会発表の機会を頂いた齋藤昌利教授およびご指導を頂いた岩間憲之先生並びに医局の皆様に心より感謝申し上げます。(内堀洪欣)

SRIに参加するのは今年で3回目になります。1回目のコロラドでの開催はコロナのためオンラインの参加で、2回目はブリスベンでの現地参加でした。開催地の関係もあると思いますが、今年はより参加者も多く、また東北大学からの参加者も多かったです。何より大学からともに行った清水先生は学生時代の同級生でありSGTの班も一緒で苦楽を共にした仲です。婦人科の清水先生と産科の私、卒業してから同じ職場で働くことはありませんでしたが、こうして何年ぶりに異国の地で盃を交わすのは感慨深いものがありました。私は妻の発表もあり子供たちを連れて行きましたが、彼らはカナダの消防車に夢中。観光など夢のまた夢で時間が空けば消防署か公園に行く日々でした。

肝心の発表ですが、一昨年、去年はオーストラリア留学中の基礎研究の発表をさせていただきましたが、今回は臨床研究の発表をさせていただきました。発表はポスターでしたが、やはり基礎研究がメインの学会でnon MDが多い学会なためか、正直あまり興味を持ってもらえなかったという印象です。実際に質問に来たのはイギリス人の方お一方と採点者の方ぐらいでした。運よく採点者の方が興味を持ってくれたのか、なぜかポスター賞を受賞することができました。相変わらず採点基準がわからないのですが、3年連続で、どうやらこの学会と相性がいいみたいです。客観的に見るといずれも共通してMethodがちゃんとしていて結果がシンプルです。これが研究するうえで一番大事なのかもしれません。表彰式の際は日本みたいに厳かな雰囲気は一切なく、なぜか激しめのロックミュージックがかかります。こればっかりはどうも慣れません。

海外の人たちは研究だけやっていて、そこには追い付けないよね、なんて日本人の会話を耳にします。確かに、研究資金も海外の方が潤沢かもしれません。しかし、もちろん何をやるかにもよりますが、一つのことを基礎からも臨床からも見られるというのは多くの日本人のMD研究者のメリットかもしれません。ピンチをチャンスに、これからも基礎研究と臨床研究の双方からアプローチできればと思っています。(高橋司)

The IFFS World Congress(ギリシャ)

開催期間:2023年9月10日~13日

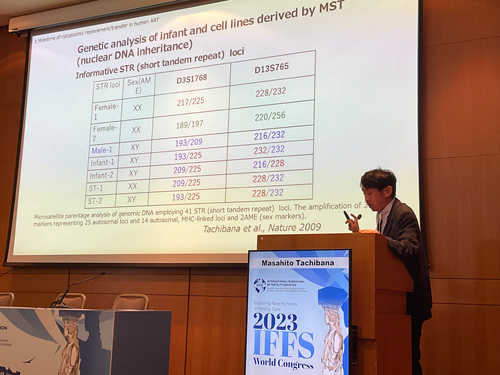

立花 眞仁

2023年9月にギリシャで行われたIFFSに参加してきました。2025年にIFFSが日本で半世紀ぶりに開催されることもあり、今回は、日本生殖医学会(JSRM)としての宣伝も兼ねたJSRMシンポジウムとして3名のJSRMシンポジストのうちの1名として発表してきました。IFFSでは、各国の生殖医学会や、学会の生殖グループが同様のジョイントシンポジウムを開催しており、前後にはFIGOやアメリカ生殖医学会のシンポジウムが開催されていました。各国の生殖医療の体制や現状、学会単位で行っている臨床試験などの発表があり、日本との違いを感じることができて大変興味深かったです。

今回、帰国後すぐに臨床遺伝専門医試験を控えているという残念な日程にて、本来、学会参加時以外はホテルに籠もり、往復の飛行機の移動中も含めて試験勉強を目論んでいました。しかし、ギリシャは毎日快晴、DRYコンディションで、地中海も美しく、遺跡が町中に点在しており(学会場からも地下鉄や徒歩で行ける場所に神殿が点在)、とても魅力的で誘惑が多い場所でした。結局、学会の空き時間や夜は、他大学の先生との食事会や観光、往復の飛行機でのビールも満喫して帰ってきてしまいました。唯一の心残りは、渡航1週間前に数年に一度という大雨と洪水で、メテオラに行けなかったことです。ただ、パルテノン神殿(写真)をはじめ、ギリシャは本当に見る価値のある場所が数多く、いつかまた訪れたいと思う国でした。その際には、是非メテオラをリベンジしたいと思います。

-

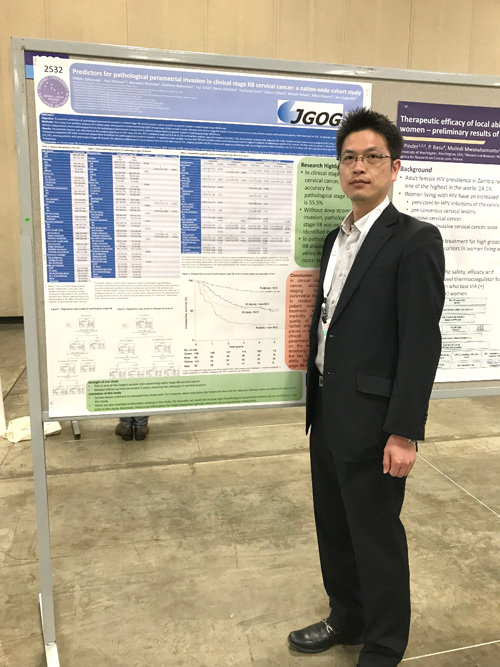

The 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology(韓国/仁川市)

開催期間:2019年10月11日~12日

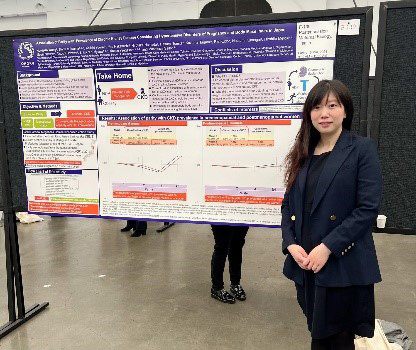

張 雪薇

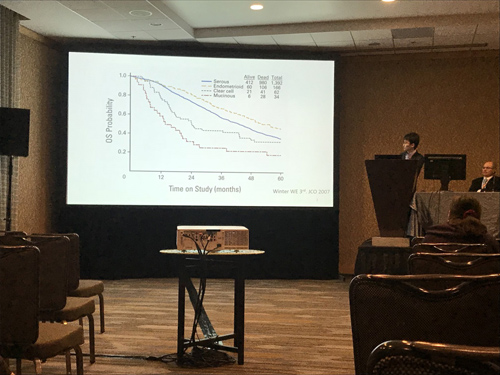

今回、私は2019年10月11-12日にかけて韓国仁川市で開催されたThe 6th Biennial Meeting of Asian Society of Gynecologic Oncology に参加し、“Tyrosine kinase receptor TIE-1 mediates cell growth by regulating PI3K/Akt signaling pathway in PI3K-high-expressing ovarian cancer”というタイトルで口頭発表を行ってきました。

二年に一回の大きな集まりで、著名な方から若手まで多くの研究者が集い、シンポジウム、オーラル共に活発なディスカッションが行われており、連日のセッションはとても内容の濃いものでした。世界中の研究者たちと交流することで、研究内容はもちろん、他国の考え方また、会場の器材、設備等、さまざまな面において日本の学会にはないレベルの高さを痛感した学会でした。

自身の発表については、海外の研究者たちとディスカッションすることで、自身の見聞を広げることができ、今後の研究遂行に役立つ機会となりました。また、Molecular Dissection of Ovarian Clear Cell Carcinoma など、興味深いシンポジウムが数多く行われていたり、自身の研究に関連する内容のポスター発表が行われたりと、自身の研究に活かせる知見を得ただけでなく、幅広い分野における最先端の研究成果を学ぶことができました。さらに、学会に来ていた他国の学生およびポーランド出身のポスドクの方と食事を交えて研究の討論や日常会話を交わすなどの交流をはかり、研究者の輪を広げる活動も行うことができました。

このように今回の世界最先端の国際学会を通じて、世界の婦人科腫瘍学の潮流を肌で感じ、研究面、語学面および文化の違いなど様々な点において学ぶことができ、非常に貴重な体験となりました。この学会で得たものを今後の研究や生活に生かしていきたいと思います。

懇親会の夜には、参加者全員は笑顔で夕食音楽会を開きました。音と光の美しさで会場の空気が一変し、まるで学術講演会ではないような雰囲気に魅力を感じ、大変楽しい時間を過ごすことが出来ました。

最後になりましたが、このような機会を与えて下さり、ご指導してくださった八重樫教授、石橋ますみ先生をはじめ、産婦人科教室の諸先生方に感謝申し上げます。

20th International Congress of Cytology(シドニー/ダーリングハーバー)

開催期間:2019年5月5日~9日

岡本 聡

2019年5月5日から9日までの5日間、20th International Congress of Cytologyに参加させて頂きましたので報告します。

学会は、シドニーのダーリングハーバーにあるインターナショナルコンベンションセンターで行われました。ターリングハーバーはもともと貿易港で造船所や倉庫が多く建ち並んでいたエリアだったようですが、現在はショッピングセンターや動物園、水族館、映画館、カジノ、レストラン、バーなどがあり、日本の横浜のみなとみらいのように海辺で食・買・遊が楽しめる場所です。

学会に参加したのは徳永先生、石橋先生、岡本で、ePosterで下記演題を発表しました。

徳永先生は、子宮頸部腺系病変の判定にp16(INK4a)/Ki67が有用であることを、石橋先生は子宮体癌I期の腹腔細胞診陽性が再発リスク因子であることを、岡本はセンチネルリンパ節での捺印細胞診の診断精度が迅速病理診断と同等であることを発表しました。岡本はBest ePosterに選ばれ、苦手な英語でのプレゼンを徳永先生と石橋先生に見守られながらなんとか終えることができました。

・徳永先生:Efficiency of a dual p16(INK4a)/Ki67 immunocytochemistry to evaluate atypical glandular cells of the uterine cervix

・石橋先生:Positive peritoneal cytology is a recurrence risk factor in stage I endometrial cancer

・岡本:Diagnostic accuracy of imprint cytology for sentinel lymph node metastasis in endometrial cancer

さて、今回は子宮内膜細胞診のワークショップにも参加しました。参加者は22人で私の他は外国人でした(講師除く)。ワークショップでは報告様式「The Yokohama System」とその報告様式にリンクしたLBC(SurePaht)標本のための判定アルゴリズムについて学びました。実際に正常~悪性の12例のLBC(SurePaht)標本をアルゴリズムに従って判定することができとても勉強になりました。

最後に、学会への参加・発表の機会を与えてくださった八重樫教授、医局の先生方、誠にありがとうございました。

SGO 2019 婦人科腫瘍学会議Society of Gynecologic Oncology (SGO) Annual Meeting(ハワイ/ホノルルコンベンションセンター)

開催期間:2019年3月16日~19日

湊 敬道

SGO 2019 婦人科腫瘍学会議Society of Gynecologic Oncology (SGO) Annual Meetingは第50回であり、3月16~19までハワイ、ホノルルコンベンションセンターにて開催されました。当教室より、高野先生、徳永先生、湊の三人で参加させていただきました。

開催地のご紹介は皆様ご存じであると思われますので詳しくは控えさせていただきますが、イメージ通りのハワイであり、飛行機を降りて帰国までずっと快晴でした。

さて学会内容ですが、minimal invasive surgery (MIS)の報告がやはり気になりました。

昨年のNew England Journal of Medicineで発表された子宮頸癌のRadical hysterectomy開腹術VS MIS 対比においてPFS、OSは開腹より劣っているとの報告があり、今回はそれを裏付ける報告が各国よりありました。

その代わりに、なんとかMISが優位な点を見つけようとしている発表もあり、今後のさらなる解析によりMISの適応が変化するかもしれません。卵巣癌ではSOLOプロジェクトの追加報告もありました。

徳永先生のポスターセッションもカメハメハホールにて滞りなく、無事に終了いたしました。海外学会ならではと思われるのが、#MeToo、LGBTのセッションがあり、腫瘍学会の域まで広まっていることに衝撃を覚えました(出席できませんでしたが・・。)

ダイアモンドヘッドの頂にてワイキキビーチを見下ろし、豪快なステーキを先生方よりごちそうになりました。

学会のレセプションは想像通りのフラダンスでした。

高野先生は過密日程のため、早々に帰国されましたが、徳永先生と私は学会最終日前日まで滞在させていただきました。

レンタカーを借り、ハナウマビーチへ行き、満員のため締め出され、名もなきビーチで波と戯れ、朝食にパンケーキを食べてみてなど、一通りガイドブックに載っていることは二人で満喫させていただきました。

初海外学会ともあり、自分の英語力の足りなさを痛感し、世界に通じる研究と英語力を携え再度SGOへ参加する意思を胸に帰国の途へつきました。

最後になりましたが、学会参加の機会を与えていただいた八重樫教授をはじめ、産婦人科教室の諸先生方に御礼を申し上げたいと思います。

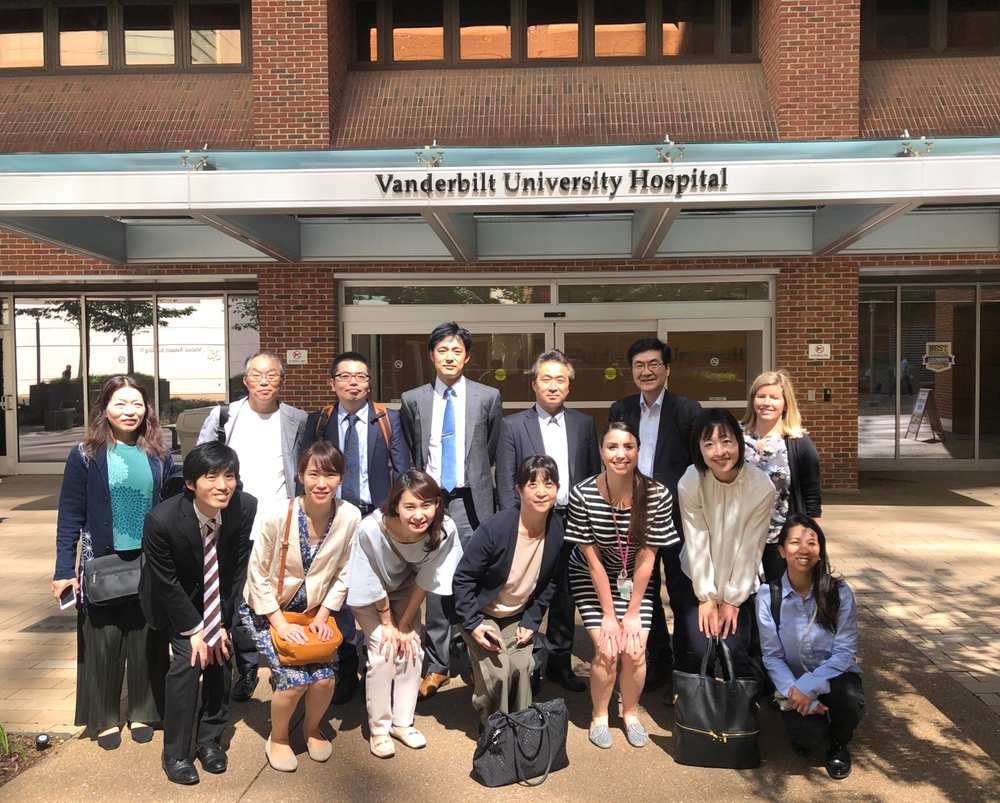

ACOG(ACOG:American College of Obstetricians and Gynecologists)Annual Meeting 報告(テネシー州/ナッシュビル)

開催期間:2019年5月2日~6日

湊 純子

2019年5月2日から5月6日まで米国ナッシュビルで開催された米国産婦人科学会(ACOG:American College of Obstetricians and Gynecologists)のAnnual Meetingに参加させて頂きました。ナッシュビルは人口約60万人のテネシー州の州都で、カントリーミュージックをはじめとするアメリカ音楽の聖地といわれています。現在も中心街は生演奏のサウンドが一日中絶えることがないほどでした。ミュージックシティーセンターという数多くの音楽イベントも開催される施設が学会会場となりました。

1日目はオープニングセレモニーに出席し、続いてPresident’s Program Lectureを聴講しました。ACOGのPresidentが進行役で3人の演者を迎えて「母体死亡の予防」についてディスカッションを行っていました。日本でいうシンポジウムに近いですが、驚いたのはその発表スタイルです。ステージの真ん中で4人とも立派な椅子に座ったままリラックスした様子で講演とディスカッションを行っており、まるで「徹子の部屋」の収録を見ているようでした。

午後には、FellowとYoung Physicianが臨床問題についてクイズ形式で対戦するというユニークなセッションを聴講しました。2日目はACOG恒例のLunch conversationに参加しました。円卓にて1人の専門家を9人の参加者が囲んでディスカッションする形式です。私は「Successful Laparoscopic Entry」というテーマを選択し、まず専門家のレクチャーを聴き、Entryの手技や自施設での臨床経験についてディスカッションを行いました。米国ではBMI>40の患者で臍上の筋腫に対してもpulmer positionからentryして腹腔鏡手術を行うと聞いて驚きました。午後は私達のe-ポスターでの発表がありました。私は「肥満と高齢患者に対する子宮体癌リンパ節郭清の臨床的意義について」プレゼンテーションを行い、緊張しながらも無事に終えることができました。

夜はPAC partyに参加し、お酒を飲みながら交流を深め最後には若手医師も教授も皆一緒にディスコを楽しみました。3日目はConvocationというACOG Fellowの認証式に参加しました。グリーンのマントに身を包み誇らしげに歩くFellowの姿が印象的でした。3日間を通して、事前に登録したセミナーをいくつか聴講しました。米国では、9価の子宮頚癌ワクチンを接種し90%以上の子宮頚癌が予防可能になること、全ての卵巣癌患者に対してBRCA検査が保険適応であることなど日本との医療制度の違いを感じました。各セミナー終了後の質疑応答が非常に活発で、質問者は特に名乗ることもなく次々と質問していました。4日目はナッシュビルにあるヴァンダービルト大学病院を見学し、午後は観光を楽しみました。

ヴァンダービルト大学は大学創立のために多額の寄付をした実業家Vanderbilt氏に因んで名付けられた私立大学です。分娩は約4000件/年間、婦人科は専用の手術室を3室持っておりロボット手術をはじめ多くの手術が施行されていました。米国南部の中核病院であり、我々と同年代の若手医師が慌ただしくも生き生きと働いていました。

私がACOGに参加して印象的だったことは2つあります。1つ目は米国人のプレゼンテーション能力の高さです。オープニングセレモニーでのPresidentの講演はまるで大統領の演説を聞いているような人を惹きつけるプレゼンでした。各セミナーの講師、若いFellow達、さらにはレストランの店員、観光案内所のスタッフまで、堂々と大きな声で淀みなく、時にはユーモアを交えてプレゼンしていました。話の内容が理路整然としていたかまでは判断困難でしたが、自分達の話す内容に対して誇りと自信に満ち溢れていました。プレゼンに苦手意識を持っている私にとってとても衝撃的でした。2つ目は女性医師の活躍です。学会会場にいると女性医師が半分以上占めており、日本より多い印象でした。各セミナーの講師も女性の比率が高く、各分野の教授が自分達の功績や今後の展望について講演されていました。そして、今年のACOGのトップ(President)は女性でした。彼女は忙しい中、気さくに私達との写真撮影に応じねぎらいの言葉を掛け、2日目の夜には一緒にディスコを踊り、とてもチャーミングな方でした。また今回ACOGに参加した若手医師6名のうち私を含め3名が女性で、3名とも育児中でした。それぞれの環境で日々奮闘している彼女達と育児や仕事の悩みを共有することができ、今後の励みになりました。さらに今回一緒にACOGに参加された九州大学教授の加藤聖子先生と直接お話させて頂いたことも貴重な経験となりました。このように今回のACOG参加で、多くのVitality溢れる女性医師に出会うことができ、今後医師を続けていく上で大きな刺激となりました。

最後になりましたが、このような貴重な機会を与えてくださった日本産科婦人科学会、ACOG、東北大学産婦人科の皆様に心より感謝いたします。

-

SRI 65thAnnual Scientific Meeting参加報告(カリフォルニア州/サンディエゴ)

開催期間:2018年3月6日~10月

熊谷 祐作

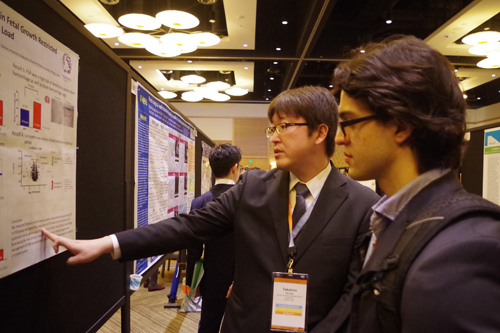

3月6日から3月11日までカリフォルニア州サンディエゴで開かれましたSRI(Society for Reproductive Investigation)という学会に参加し、ポスター発表を経験させていただきました。

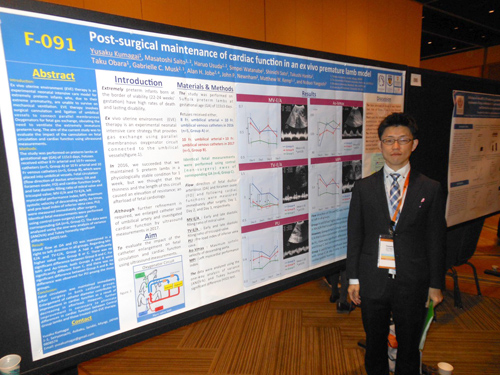

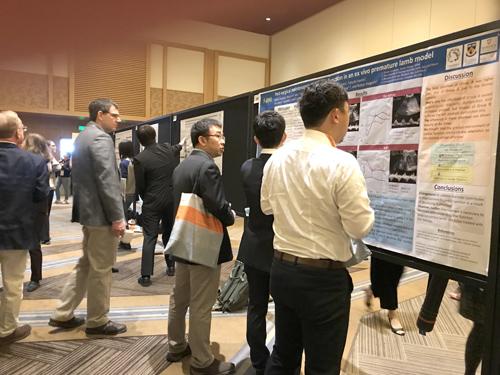

私の発表は、「Post-surgical maintenance of cardiac function in an ex vivo premature lamb model」と題して、人工胎盤に繋いだ胎仔の術後評価として胎仔循環評価を超音波にて行い、後負荷・後負荷上昇の原因と改善点について考察したものでした。私は大学院生として応募したため、2人の採点官にプレゼンテーションをする機会がありました。しかし、その採点官から研究内容に関する質問をしてもらえず、今回の発表に興味を持ってもらえたかについては実感を得られませんでした。採点官以外の方からは、プレゼンを求められる機会がそれなりにあり、また質問して下さる方々に恵まれ、研究の面白さを共有できた感がありましたが、興味を持ってもらえるようなプレゼンテーションを英語で行う難しさを強く実感しました。また、私が学生時代に病院実習でお世話になった宮崎大の先生方、宮崎大からロサンゼルスに留学し羊の低酸素実験をしている先生、慶応大で臨床研究している先生方と研究結果を共有し、交流をすることができました。

興味深かった演題を3つ掲載させていただきます。

・Multi-Parametric MRI in Early Pregnancy as a Possible Predictor of Ischemic Placental Disease.

UCLAからの発表です。妊娠高血圧腎症と胎児発育不全は、近年どちらも妊娠初期の胎盤形成不全に基づくplacental ischemic diseaseという概念でその病態を説明しようとしていますが、これをfunctional-MRIで胎盤血流を測定した研究です。結果によると、妊娠15-17週に最も顕著に胎盤血流(の中でもhigh placental blood flow (hPBF)率)が低下したため、15−17週にMRIを撮像すれば良いと示唆していました。当科の放射線診断科でもこのようなMRI撮像が今後できれば大変有意義だと感じました。

・IL-1 Receptor Antagonist Improves Trophoblast Invasion, Endothelial Development and ZIKV Sequelae in Offspring.

john Hopkins大学の発表です。他にもジカウイルスに関する発表はoral、poster共にたくさんありました。これはマウスを使った動物実験ですが、感染マウスではTrophoblast invasionやvimentin発現が低下し、神経行動学的テスト結果も悪化しますが,IL-1receptor antagonistを投与するとそれらが改善するため治療的効果を認めたというものです。

・Oral Steroids for Maturation of the Preterm Lung: Pharmacokinetic and Efficacy Data from a Sheep Model of Pregnancy.

私が所属する研究室と共同研究をしているにしオーストラリア大学のマット先生の発表ですが、母体への経口ステロイド投与で胎児の肺成熟を促進するという内容です。これが臨床で応用されれば、母体にリンデロンの筋注をせずに内服で済ますことができるため、投与の簡便さ、経済的にも大変理にかなっている研究発表でした。私もパースで手術手伝いやお母さん羊の口腔内投与を手伝わせていただいた実験の研究結果です。夕方からはサンディエゴの飲食店へ繰り出し、クラフトビールやハンバーガー、Napaのワイン、イタリア料理、シュラスコを含むブラジル料理、スペイン料理、日本の居酒屋など楽しみました。日本居酒屋のお造りを含め、全て大変美味しかったです。同じ研究室でオーストラリアへ留学中の臼田先生にはたくさんご馳走になりました。

このような昼夜ともに素晴らしい経験をすることができ、今後の臨床、研究にも俄然意欲が湧く、初めての国際学会参加となりました。八重樫先生、研究室の上司で医局長の齋藤先生をはじめ、産婦人科教室の諸先生方に御礼を申し上げたいと思います。

SRI 65thAnnual Scientific Meeting参加報告(カリフォルニア州/サンディエゴ)

開催期間:2018年3月6日~10月

上原 知子

3/6~10の5日間、アメリカ合衆国カリフォルニア州のサンディエゴで開催されたSRI 65th Annual Scientific Meetingに参加させていただきました。サンディエゴはアメリカ人が選ぶ住みたい街No1ともいわれ、1年を通じ温暖な気候と多様な自然に恵まれ、人気の観光スポットも多く、治安の良いとても魅力的な街でした。

東北大学からは私の他に湊 敬廣先生、渋谷 祐介先生、和形 麻衣子先生、富田 芙弥先生、熊谷 祐作先生が参加しました。富田先生はご家族で参加されるとの事で、私も夫と息子と一緒に参加させていただきました。

学会の合間には観光もでき、中でも富田先生とご一緒したアンザボレゴ砂漠は想像以上の絶景でとても感動しました。学会会場の近くにはダウンタウンがあって雰囲気の良いレストランやバーが軒を連ねており、英語でドキドキしながら注文した料理はどれもすごく美味しかったです。3歳の息子は初海外で陽気な雰囲気にテンションが上がり、街中で音楽にのって踊りだしたりと満喫していました。

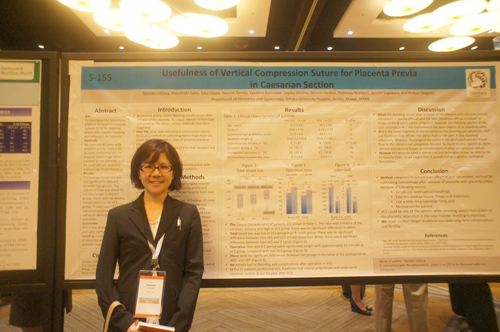

私は大学院生ではなく、国際学会なんて縁が無いものと思っていましたが、齋藤昌利先生にご指導頂き、思いがけず発表の機会を頂きました。これまで発表してきた一例報告とは違い、今回は手術手技の有用性を示すために、200症例以上を抽出しデータ集めからその統計処理、結果の示し方など、初めての事ばかりでした。さらにそれを英語にしてポスターを作る作業は骨の折れるものでしたが、その過程でも多くのことを学ぶことができました。

学会では世界各国から様々な分野での発表があり、世界で研究されている最新の知見を得ることができ、とても興味深く、視野が広がりました。臨床分野では肥満の妊娠への影響に関する発表が多い印象を受け、世界的な問題なのだと感じました。私は英語が苦手で、聞くのも話すのも読むのも儘ならずとても悔しい思いをしましたが、一緒に参加した先生方は英語でのプレゼンテーションやディスカッションを堂々とこなし、他の参加者の発表にも積極的に質問をされており目標にしたいと思いました。

国際学会へ参加させていただいたことは大きな経験になり、また英語の重要性と自分の勉強不足を改めて実感しました。今後はもっと研鑽を積み、是非また参加して先輩方のように発表やディスカッションを通して、より多くのことを得られるようになりたいと思います。

最後に、今回学会への参加・発表の機会を与えて下さり、ご指導してくださった八重樫教授、齋藤昌利先生、薬剤部の小原拓先生をはじめ、医局の先生方に感謝申し上げます。

SRI 65thAnnual Scientific Meeting参加報告(カリフォルニア州/サンディエゴ)

開催期間:2018年3月6日~10月

湊 敬廣

2018年3月6日から9日までの4日間の日程でアメリカのサンディエゴで開催された65th SRI (Society for Reproductive Investigation) Annual meetingに参加させていただきました。サンディエゴはカリフォルニア州の南端、メキシコとの国境付近に位置しています。人口が140万人と同州の中でロサンゼルスに次ぐ大きな都市であり、年間晴天日数が300日以上という陽気で温暖な気候から、アメリカ人がリタイアしたら住みたい街の2位にランクインされているみたいです。メキシコとの国境に近接しており、メキシコからの移民も多いためにサンディエゴはタコスが大変美味しいのが有名で、街の至るところにタコスを食べさせてくれるお店があります。またアメリカ海軍の基地としても有名で、少し前の映画ですがトム・クルーズ主演の『トップガン』の舞台になった街でもあり、ミッドウェイという退役した空母が博物館として一般に公開されており、私もルームメイトの渋谷先生と一緒に見学に行きました。全部の施設を見学するのに3時間ほどかかり、そのスケールの大きさに圧倒されてしまいました。

学会の会場はサンディエゴ港に面したHilton San Diego Bayfront Hotelで開催されました。当教室からは渋谷先生、富田先生、上原先生、熊谷先生、和形先生、湊とトロントで留学中の濱田先生の7人で参加しました。学会1日目はSatellite sessionが行われ、各分野のエキスパートが各々の研究についての最新の知見を発表していました。2日目以降は参加者のOralとPosterによる発表が行われました。私は3日目Poster発表で自分の研究テーマである”FGR胎仔における自律神経機能と分娩時脳出血の発症との関連”について発表しました。In-Trainingというカテゴリーでエントリーしており、これはいわゆる学会参加費の学割みたいなもので安くなるのですがその代わりに評価者2人の前でプレゼンおよび質疑応答が義務付けられます。質問は結構鋭い内容でたじたじとなる場面もありましたが、私のつたない英語での応答をしっかりと最後まで聞いてくれて、理解しようとしてくれる姿勢は大変有り難いものでした。また他のセッションでは、満期産の分娩開始の機序にも早産と同様に炎症が関連しており、子宮筋層内の抗炎症作用を持つ遺伝子発現の低下や胎盤内のT細胞などの免疫細胞数の減少が関連しているという発表や、米国での新生児脳障害に対する臍帯血幹細胞移植の臨床研究の結果についての発表など大変興味深い発表が多く勉強になりました。SRIは生殖内分泌関連や産科関連の演題がメインとなる学会ですが、若手の研究者を育成する事にも力を入れており、プログラムの中にも”Connection corners”という若手研究者が集いキャリアデザインや研究費取得や交渉についてのノウハウなど具体的なアドバイスをベテランの研究者に聞けるプログラムが用意されていました。

夜にはサンディエゴのもう1つの名物でもある地ビールを飲みながら、今回参加したメンバーと共に親睦を深めました。濱田先生のカナダでの留学生活の近況や苦労話などが聞けてとても充実した時間となりました。4日間の日程で参加した学会ですが、知的好奇心を刺激され大変充実した学会となりました。英語で意思疎通に関しては上達しなければと痛感させられました。日頃より英語に触れる機会を増やして少しでも上達していきたいと思います。

最後になりましたが、今回学会参加の機会を与えて頂いた八重樫教授をはじめ、諸先生方にお礼を申し上げたいと思います。

SRI 65thAnnual Scientific Meeting参加報告(カリフォルニア州/サンディエゴ)

開催期間:2018年3月6日~10月

富田 芙弥

3月6日から10日まで、San DiegoのHilton San Diego Bayfrontで行われたSRI 65thAnnual Scientific Meetingに出席してきました。San Diegoはアメリカ西海岸のメキシコに接する都市で、温暖な気候と美しい海が特徴の街です。成田→San Diegoの直行便が就航しており、10時間ほどのフライトで行くことができます。実は学生時代にSan Diegoで行われた学会でポスター発表をしたことがあり、今回は12年ぶりの訪問でした。12年前はぜひまたもう一度来たいと思って帰りましたので、今回は願いが叶って感激でした。

初日の3月7日はSatellite symposiumで、各分野のspecialistが30分ずつ講演しました。私はPreterm Birth International Collaborative (PREBIC) とのJoint Satellite Symposiumに参加しました。内容はPreterm Birthの分子生物学的メカニズムが主でした。どの講演もとても興味深く、最新の知見もたくさん知ることができて非常に良かったです。

3月7日の夜はトロントに留学されている濱田先生、オーストラリアに留学されている新生児科の臼田先生も交えて懇親会を行い、色々な話を聞くことができました。懇親会はSan Diego名物のクラフトビールballast pointのお店で行我、皆でたくさんビールを飲みました。

3月8日-10日はoral sessionとposter sessionが中心でした。Oral presentationは大学院生やPost doctoral fellowが主に発表していたようでしたが、一人10分と持ち時間が長く、研究の意義・背景から今後の展望まで丁寧に説明された発表が多い印象でした。一人で複数の発表をしている方も多く、研究者の熱意を感じて刺激になりました。Poster sessionはClinicalな内容から基礎的な内容まで幅広く、多くの分野の研究者が発表していました。少しPosterを横切るだけで、”Are you a doctor in this field?” “May I explain?”などとたくさん話しかけられ、おかげでたくさんのposter発表を見ることができました。自分の発表もJudgeも含めて色々な方に聞いていただいたり、質問を受けたりすることができました。しかし、英語力不足から聞き返してしまったり、聞きたいことが十分に聞けなかったりしたので、英語力をつける必要性を感じました。

素晴らしい研究の数々に触れることができ、これから研究をするにあたってのモチベーションが非常に高くなりました。貴重な機会を作っていただいた八重樫先生、齋藤昌利先生をはじめとする医局の先生方に心から感謝申し上げます。ありがとうございました。